KITO at 90

1932

キトーのはじまり

Read More

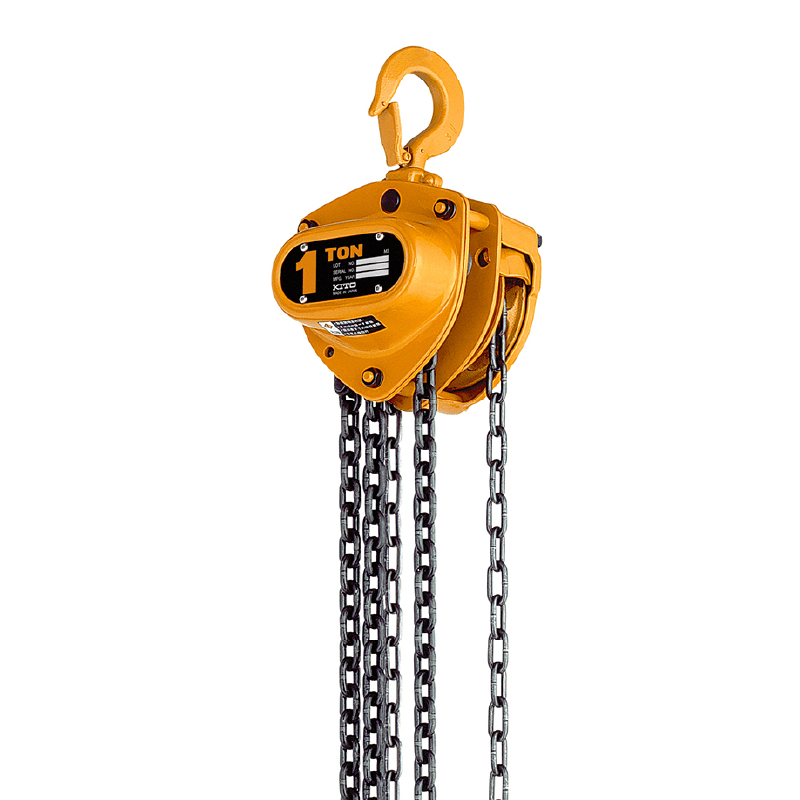

1934

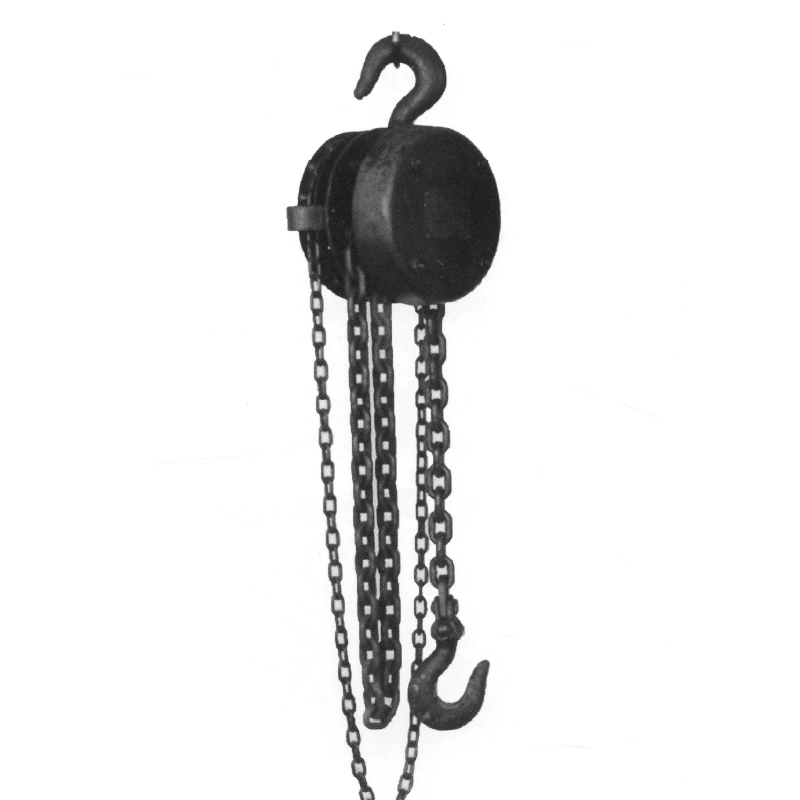

チェーンブロックとの出会い

Read More

1939

巻上機の生命線

Read More

1949

ものづくりの実力を養う

Read More

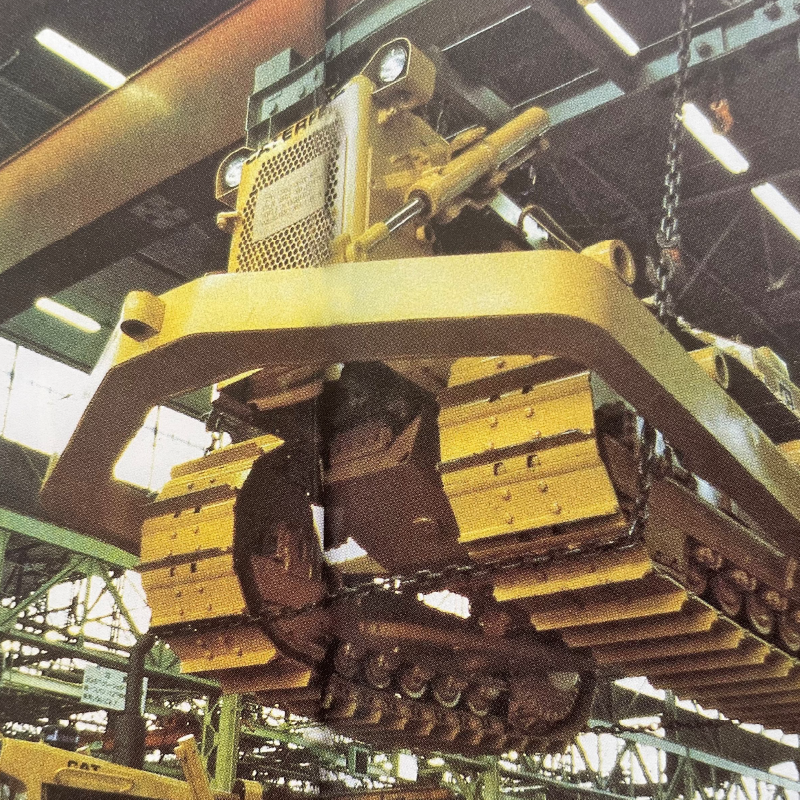

1969

キトーイエロー

Read More

1949

アフターサービスの先駆け

Read More

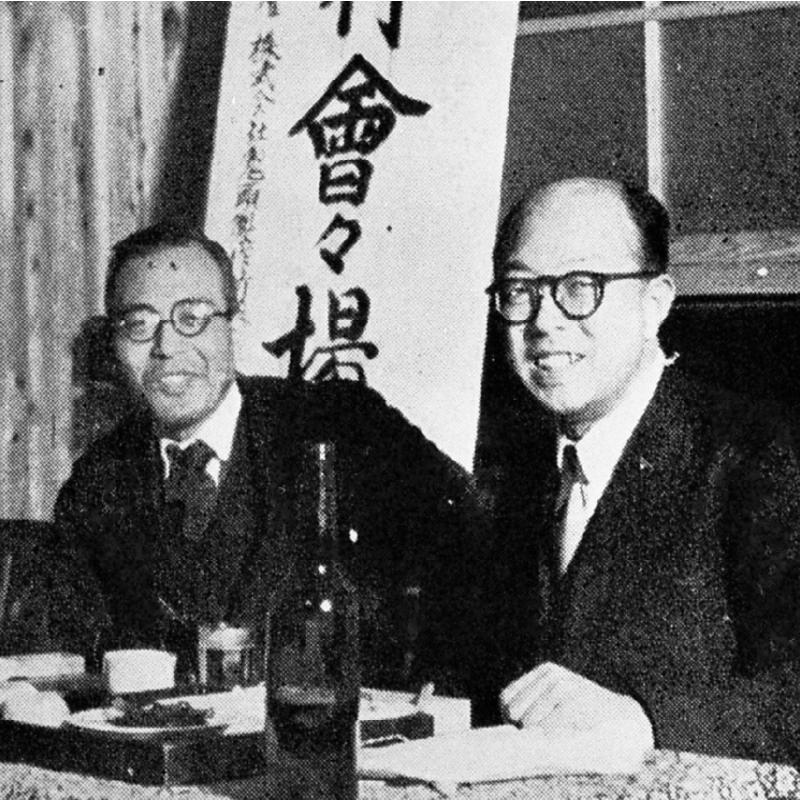

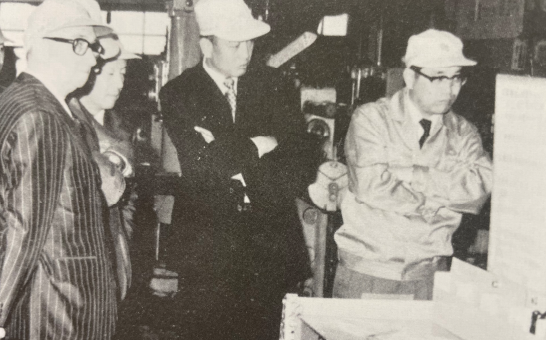

1951

米国市場を視察

Read More

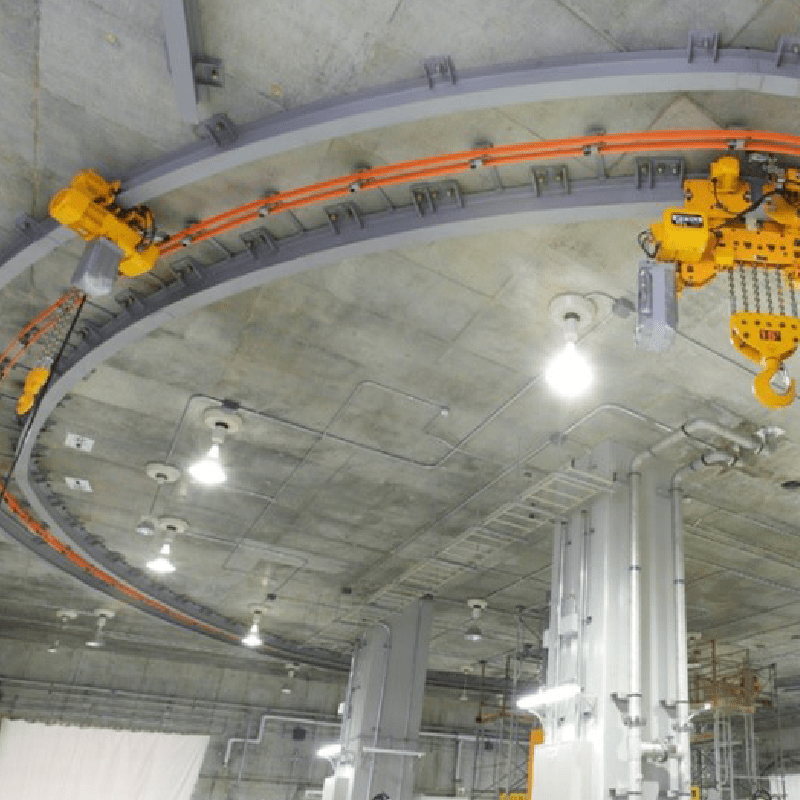

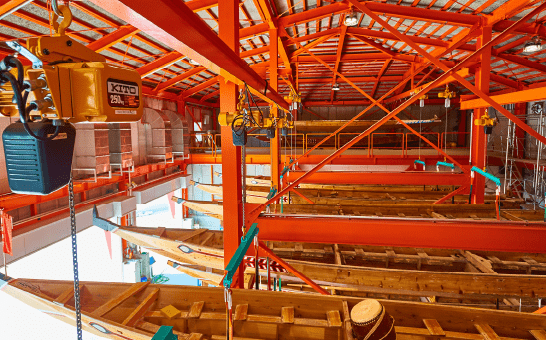

2016

オールキトーの逸品

Read More

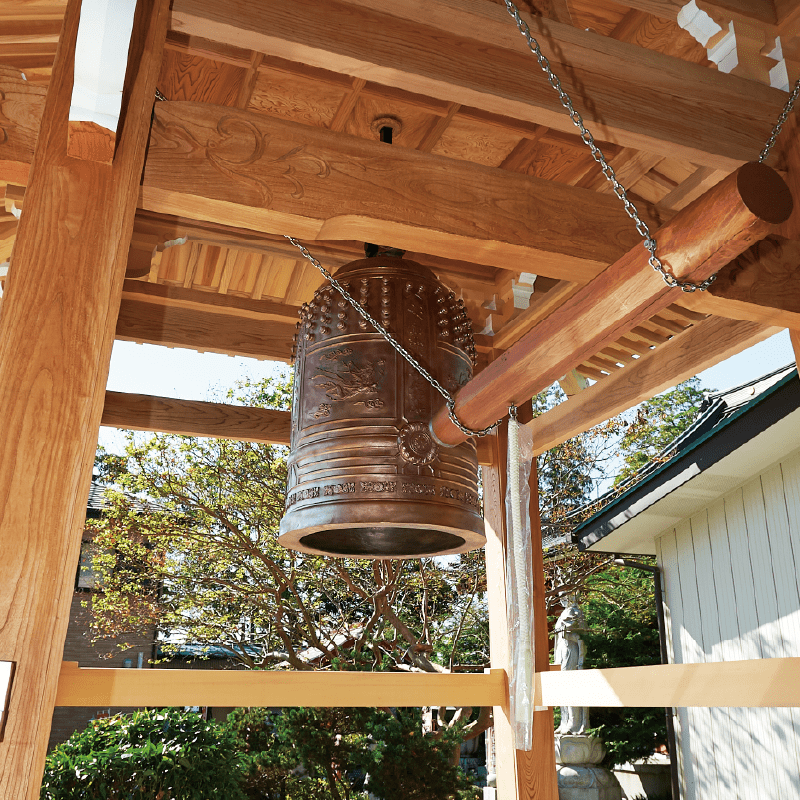

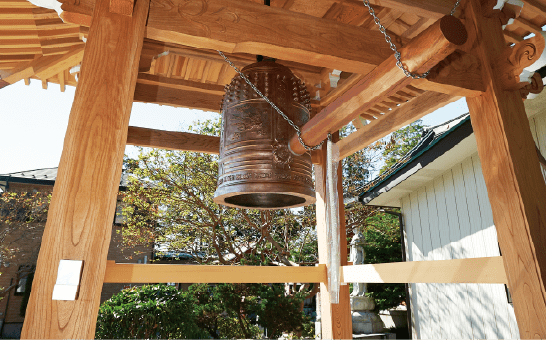

2017

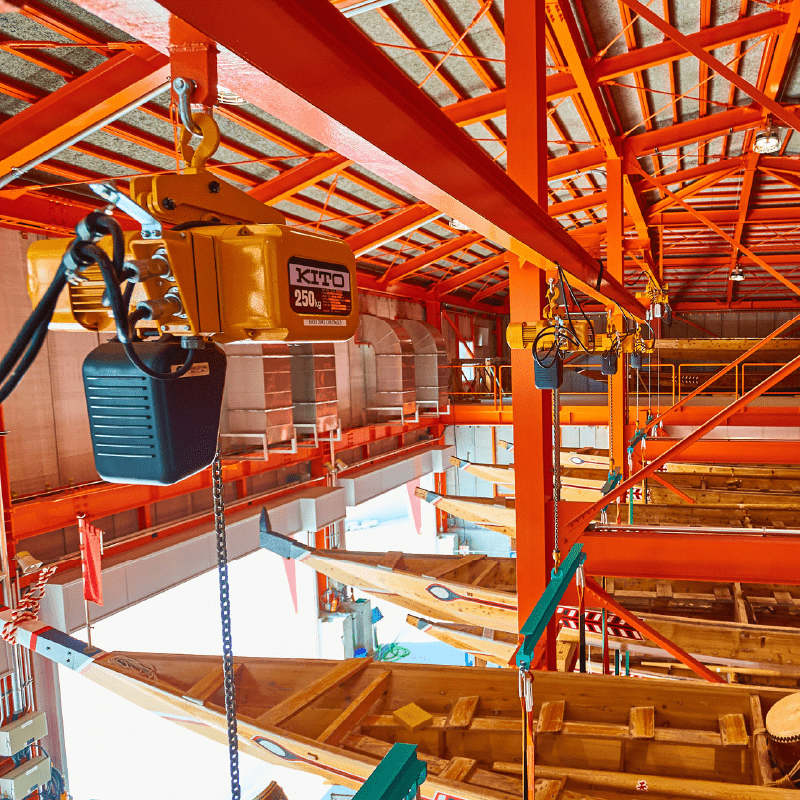

除夜の鐘

Read More

1938

特定セル製品と特定セザル製品

Read More

2017

重量物も人の力でラクラク

Read More

2017

後世に引き継ぐ大切な作業

Read More

2018

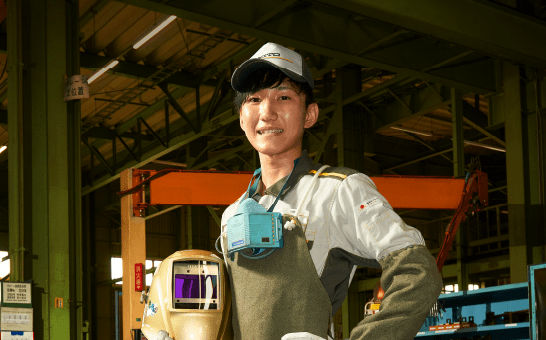

溶接チャンピオン

Read More

1975

愛称はファルコン

Read More

2015

ドラマの小道具

Read More

1959

初代キトーマイティ

Read More

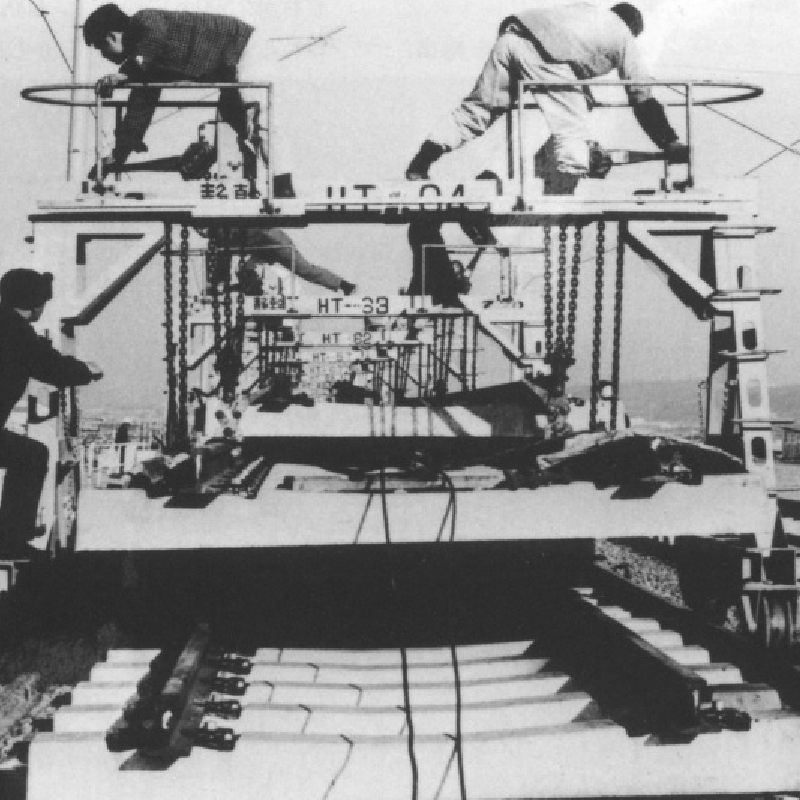

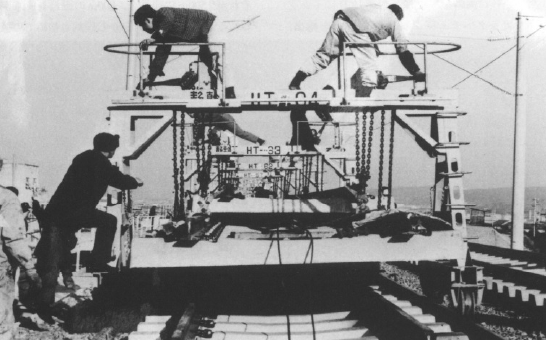

1964

日本の高度成長期を支えるレバーブロック

Read More

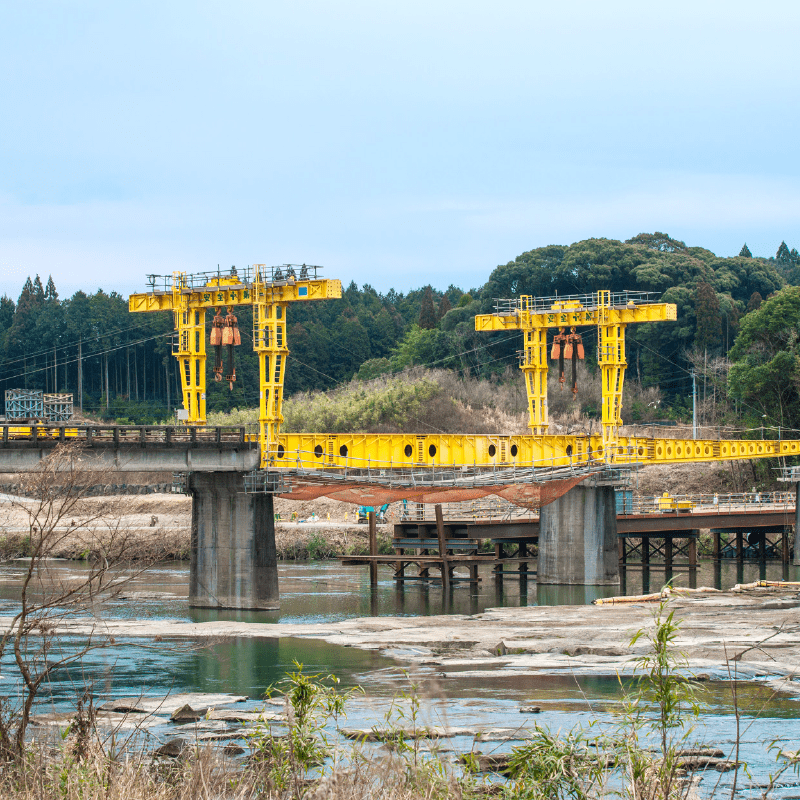

1961

キトー初のクレーン誕生

Read More

2017

誰もが働きやすい企業を目指して

Read More

2018

ふるさとへの思いを乗せて

Read More

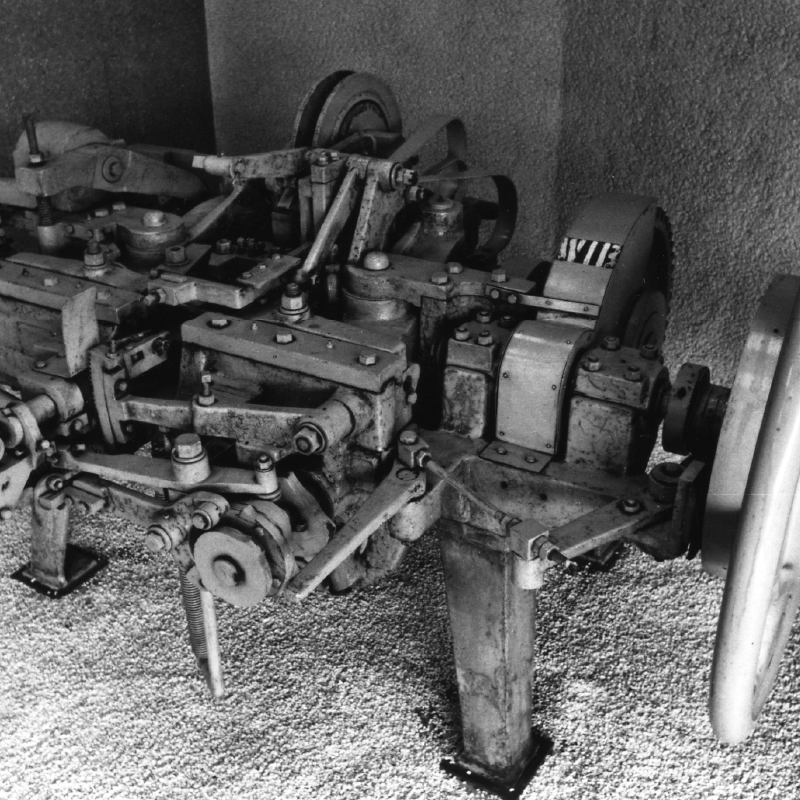

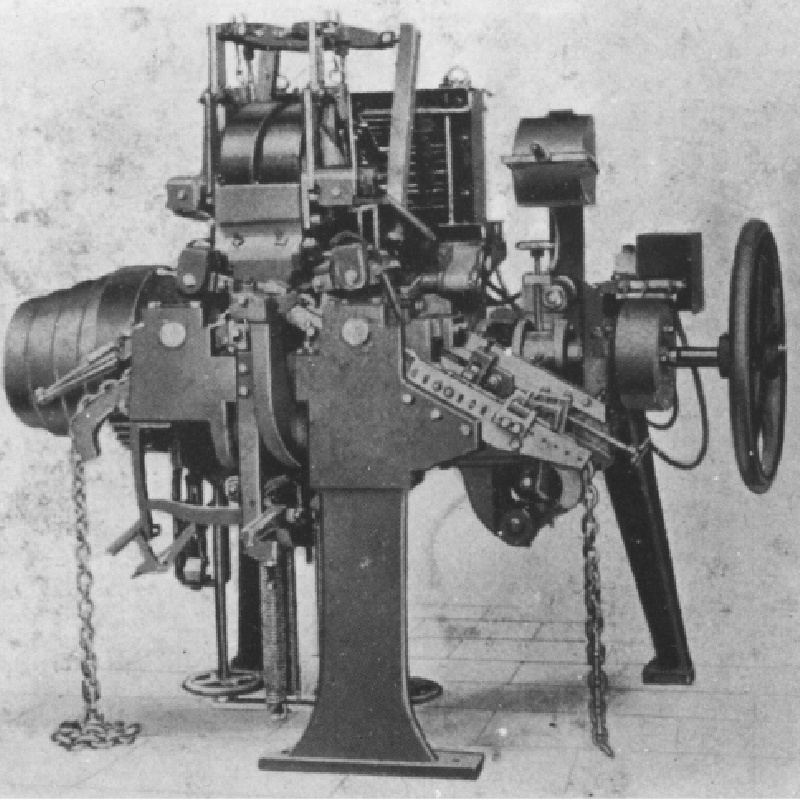

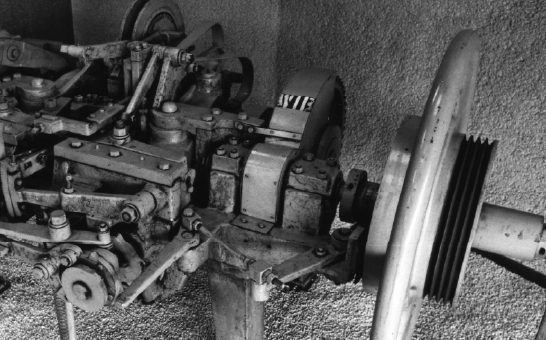

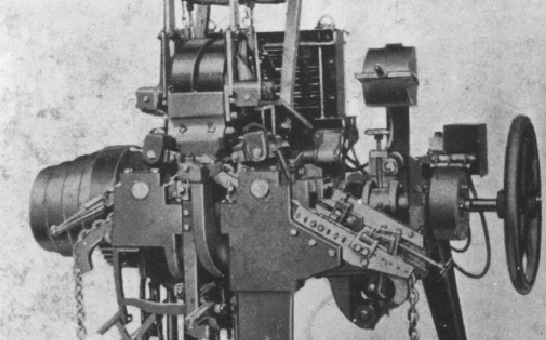

1939

ウェルダーマシン

Read More

2003

グッドデザイン金賞2003

Read More

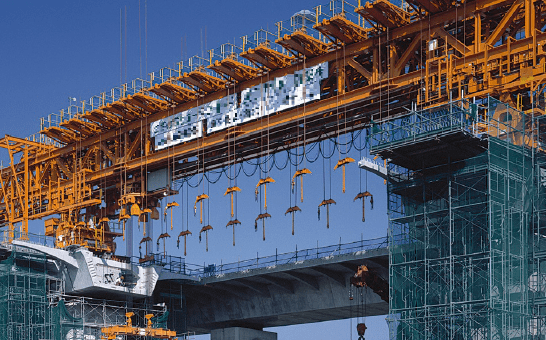

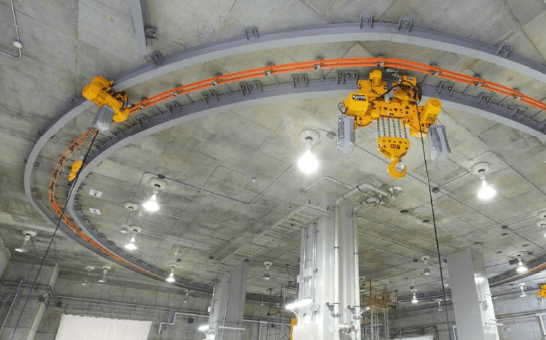

2012

地上634mのタワー

Read More

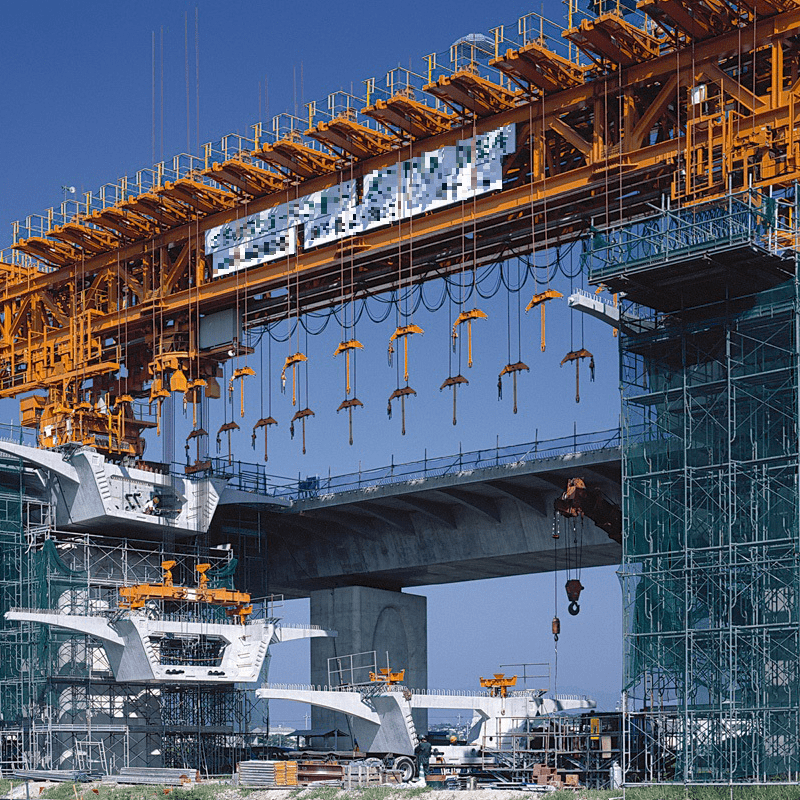

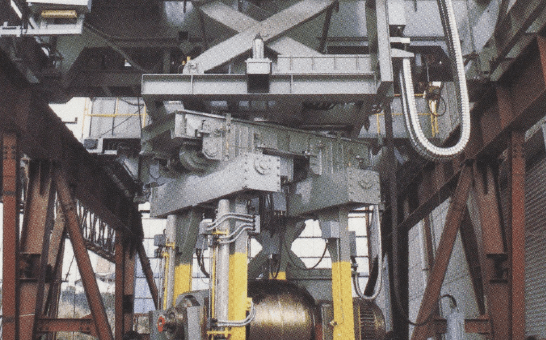

1981

クレーンの未知なる可能性

Read More

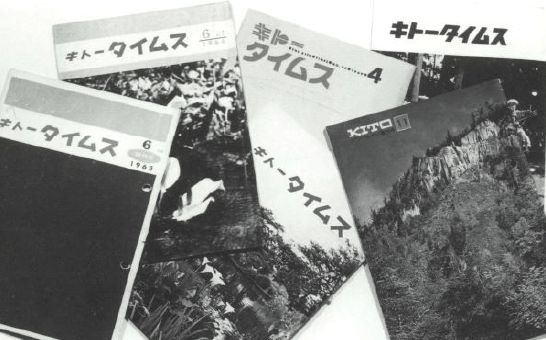

1963

キトータイムス

Read More

2014

復興の地で子どもたちと交流

Read More

1999

アジア市場への展開加速

Read More

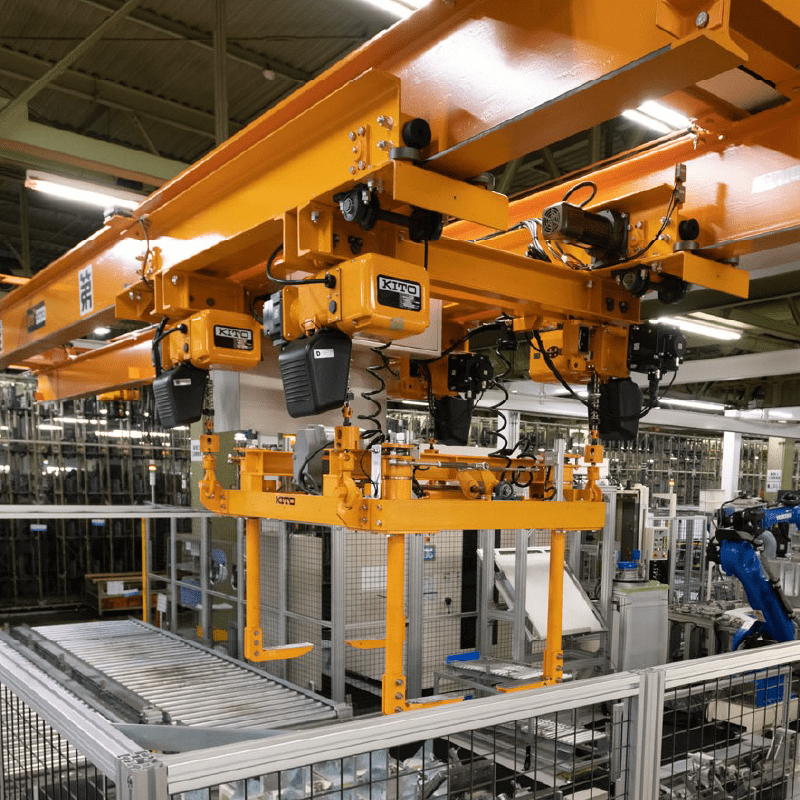

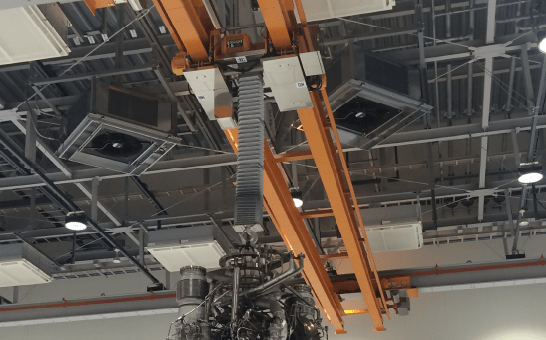

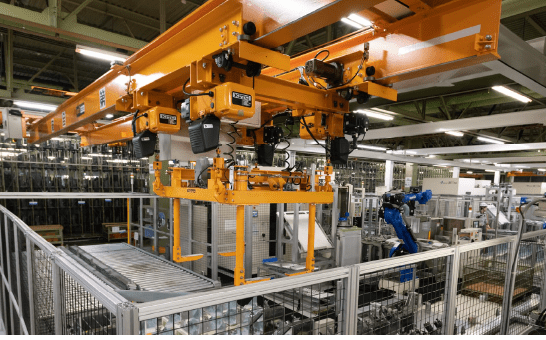

2021

ロボットとクレーンの協働

Read More

2007

東証第一部上場

Read More

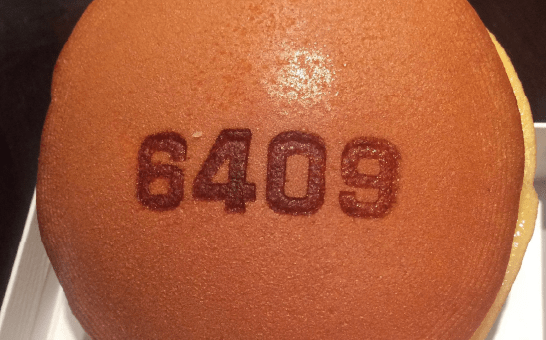

2023

株主の皆さまへ感謝を込めて

Read More

2012

帽子のラインはどんな意味?

Read More

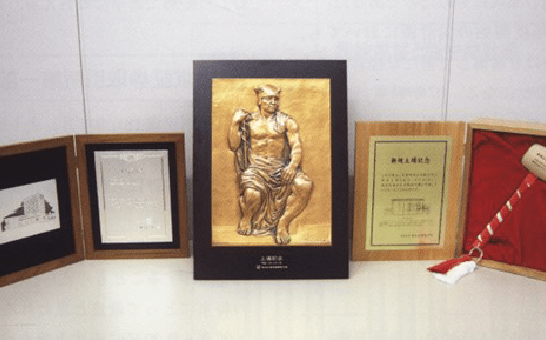

1992

東京本社ビル竣工

Read More

1965

物流の進化!モノリフト誕生

Read More

1945

大漁うなぎは涙の味?

Read More

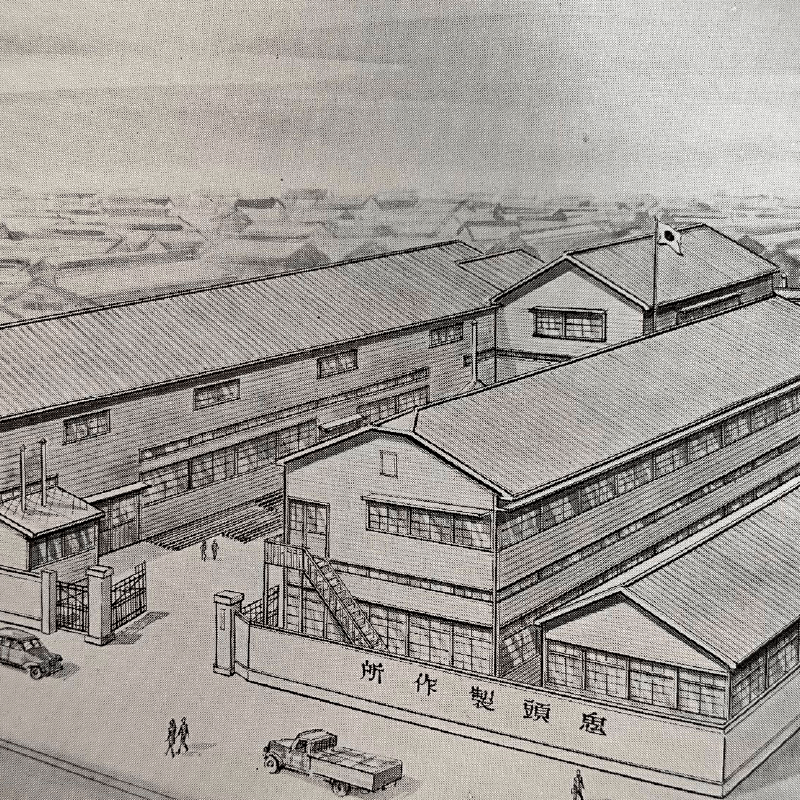

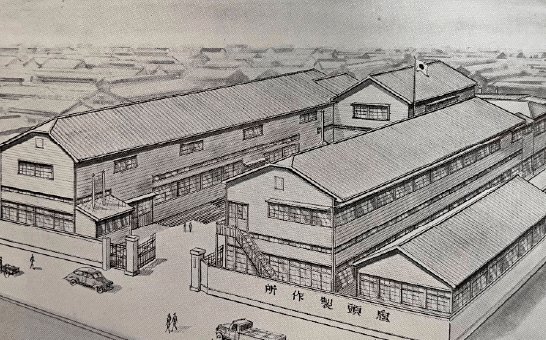

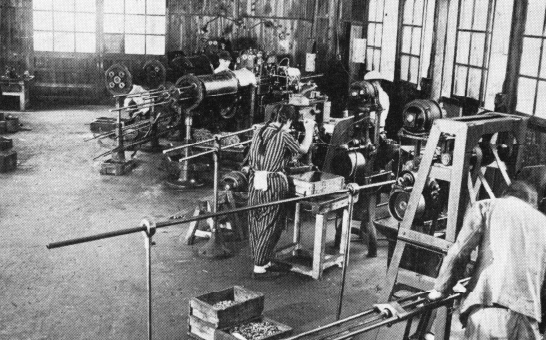

1939

チェーンブロックの専門工場

Read More

1979

山梨へ全面移転を決断

Read More

1983

移転、800人の葛藤

Read More

1990

初の海外法人

Read More

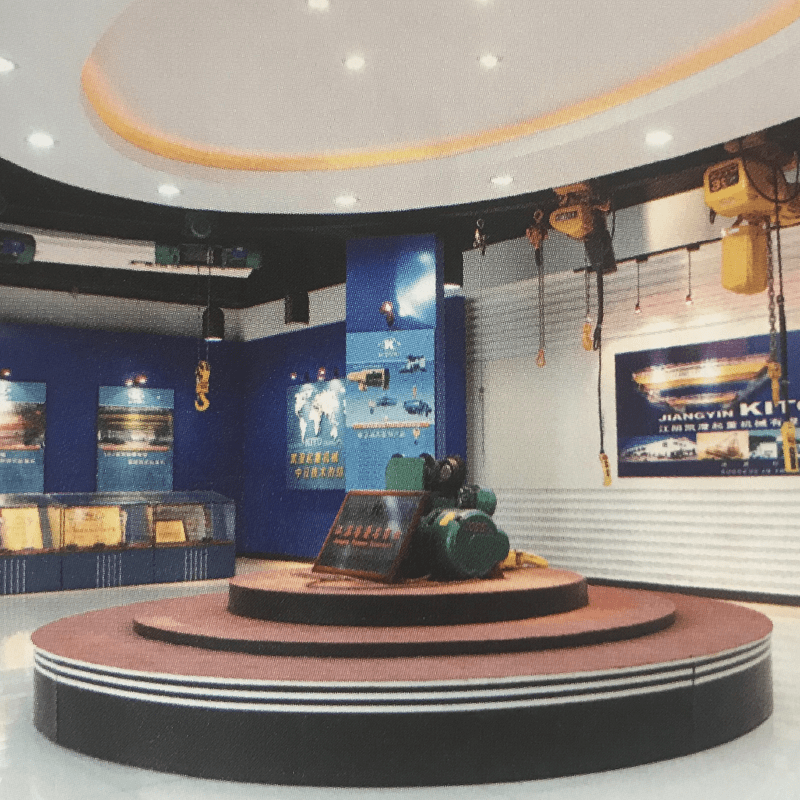

1995

中国事業の始まり

Read More

2006

競合ひしめく欧州へ

Read More

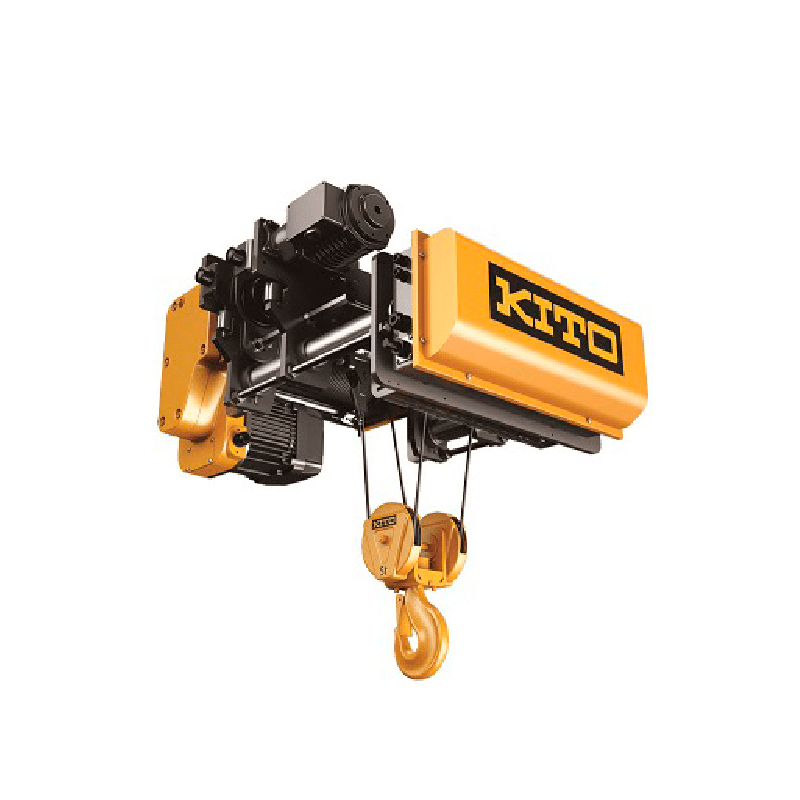

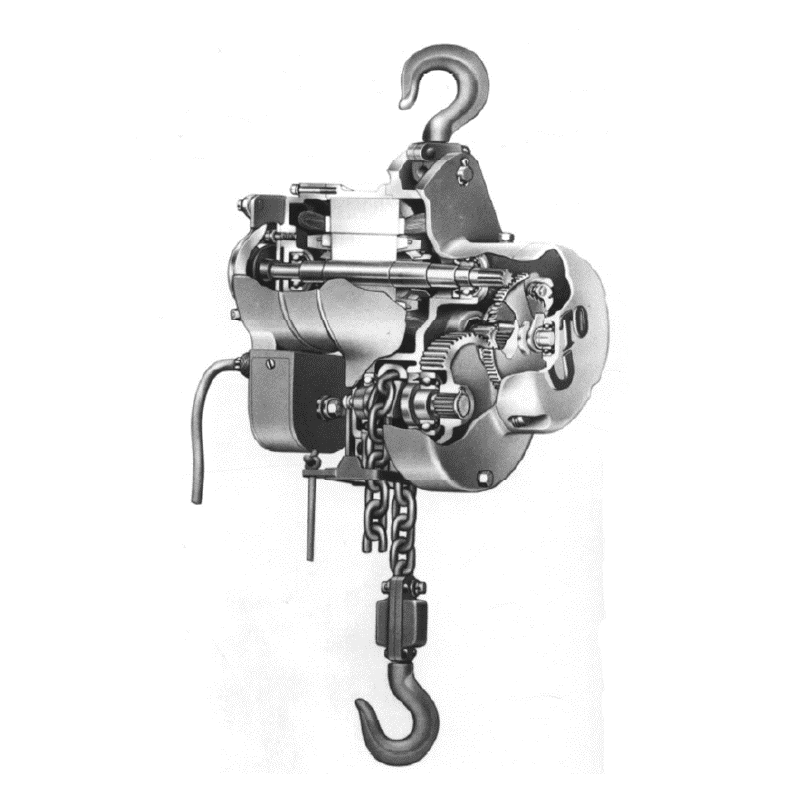

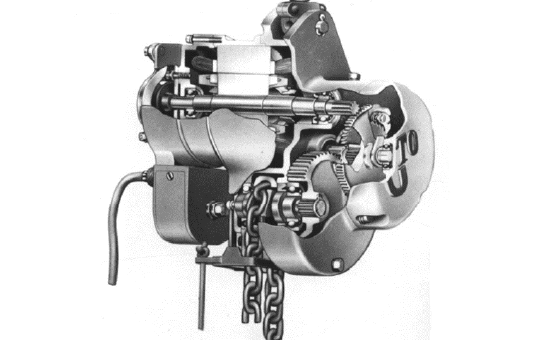

1958

電気チェーンブロック第1号

Read More

2019

タイでホイスト生産

Read More

1954

渋さが光るチェーンブロック

Read More

1995

キトー製品を誇りに思う

Read More

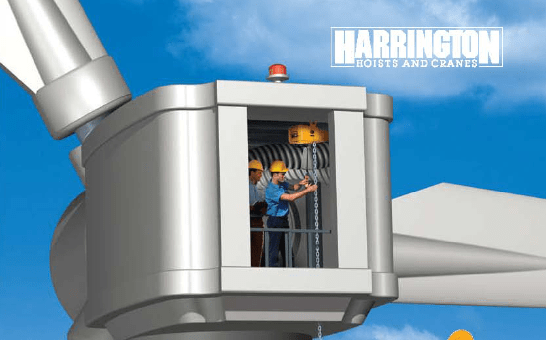

2003

風力発電用チェーンブロック

Read More

2016

お客様の安全な作業環境のために

Read More

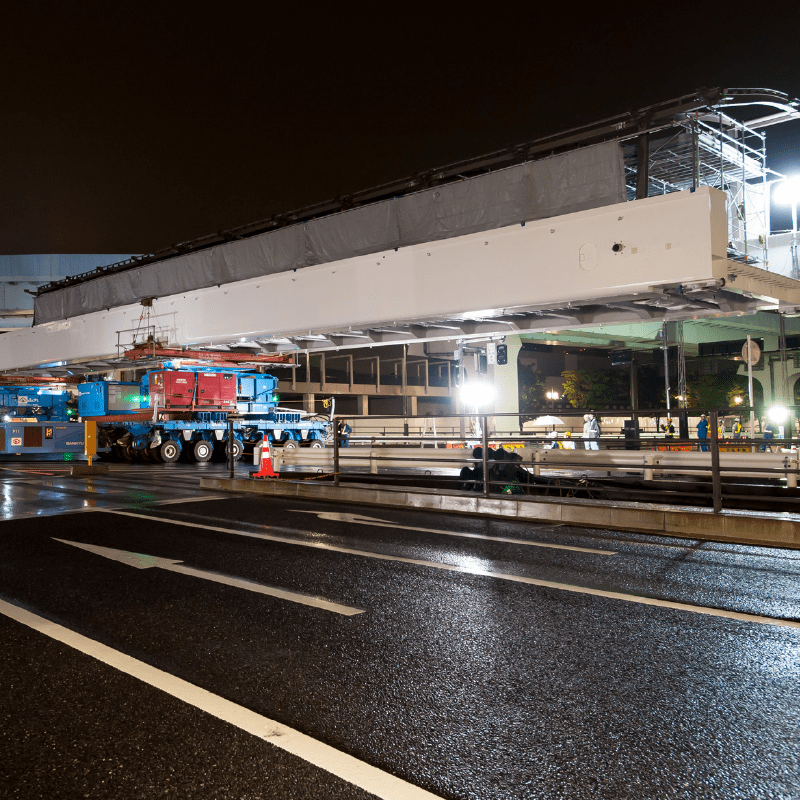

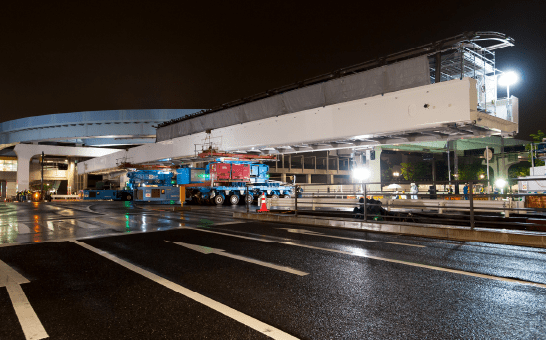

2016

深夜の湾岸エリア

Read More

2011

キトー障がい者雇用の元年

Read More

1964

世界最強1,000N/㎟チェーン

Read More

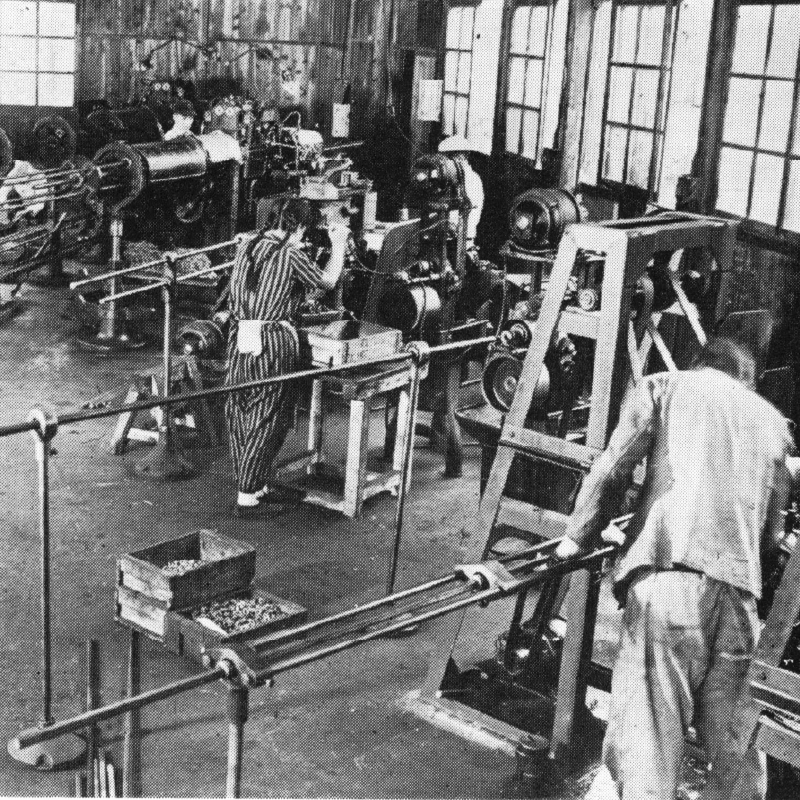

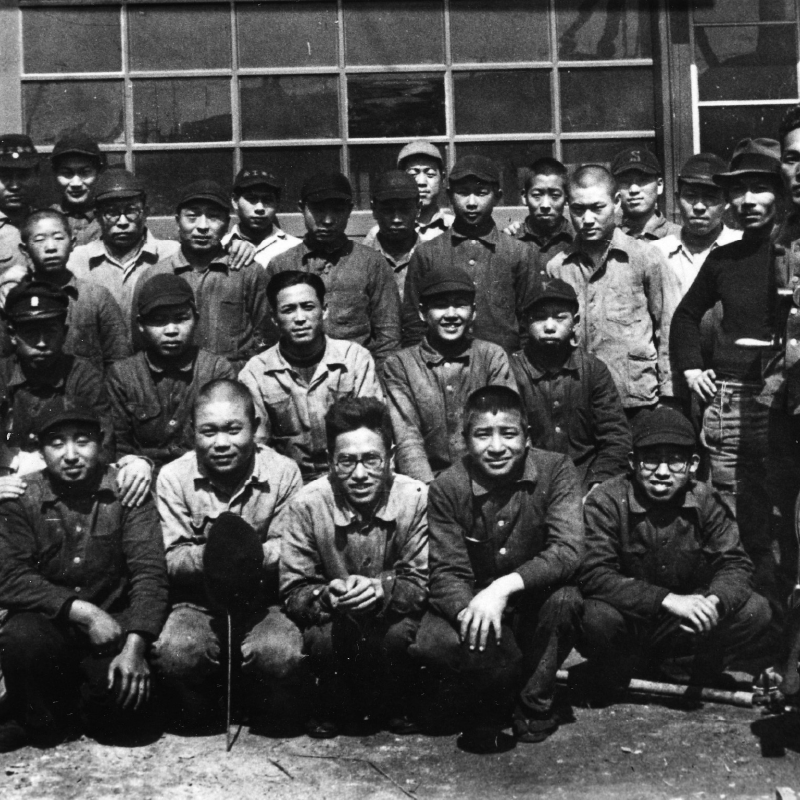

1937

ものづくりは人づくり

Read More

2011

スタイリッシュにキメて!

Read More

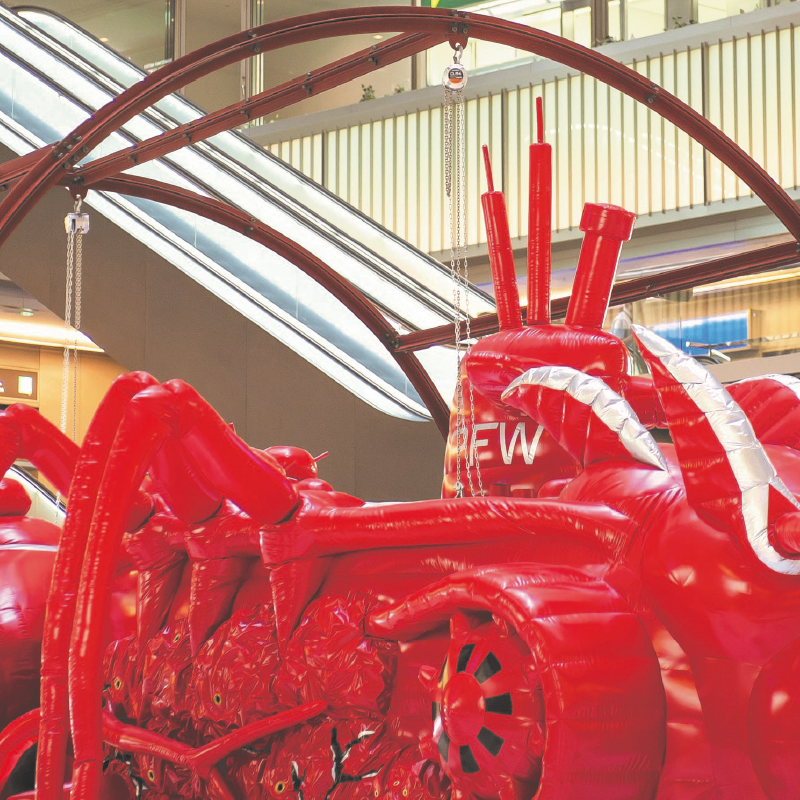

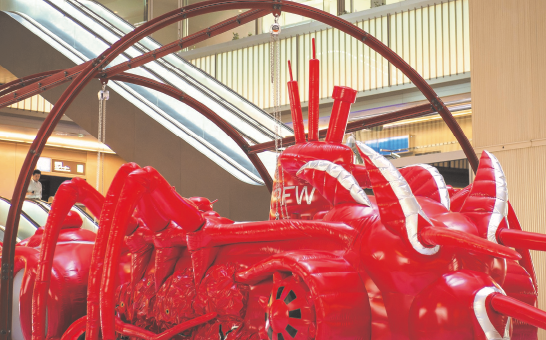

2015

CXが巨大なエビをつり上げる

Read More

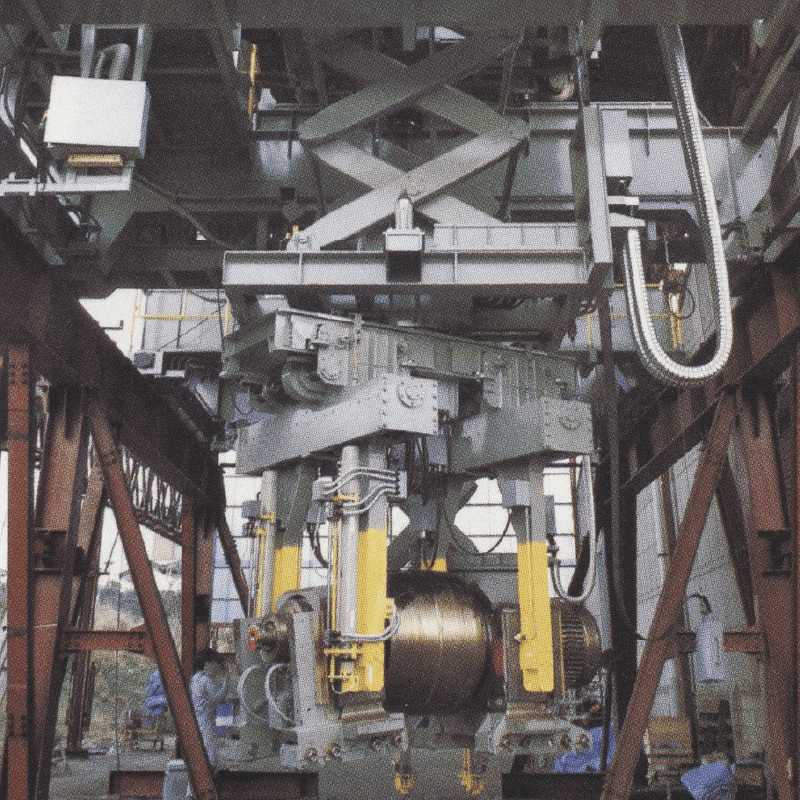

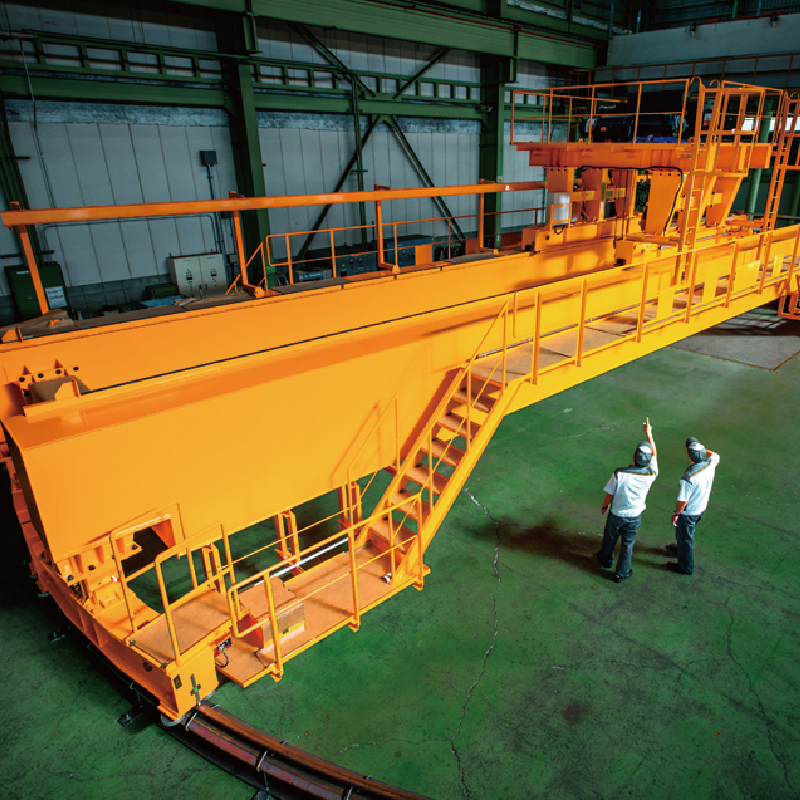

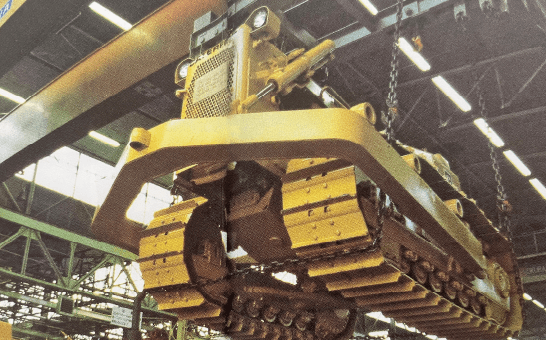

2016

30t電動旋回式ダブルガーダクレーン

Read More

2011

30数年越しのブラジル進出の夢が叶う

Read More

1970

製品・営業・サービスが一体

Read More

1988

大事なことは改善を積み重ねること

Read More

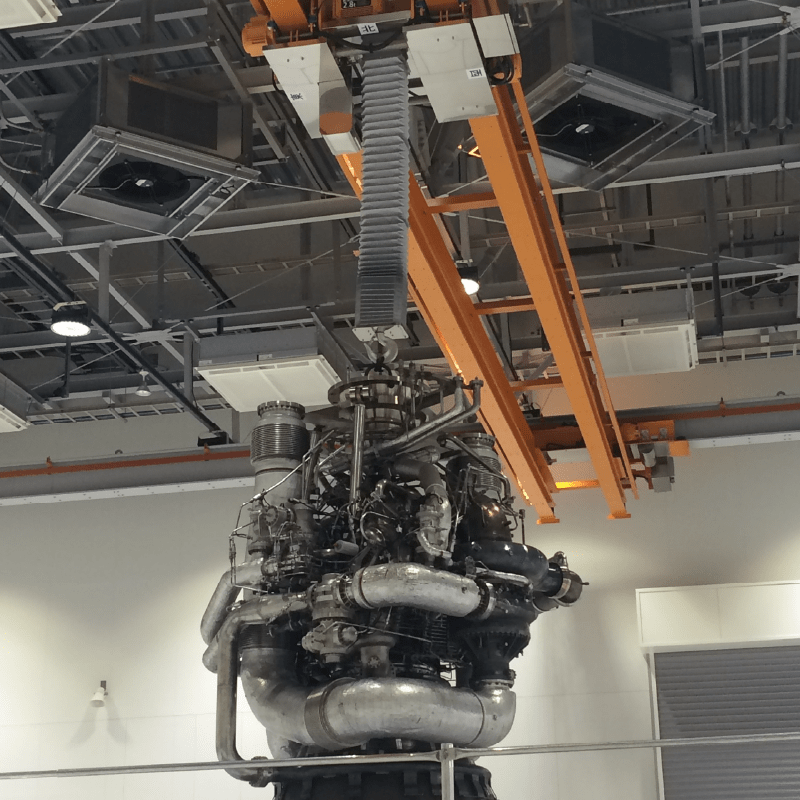

2020

無重力への挑戦

Read More

2022

感動をありがとう!メダリスト来社

Read More

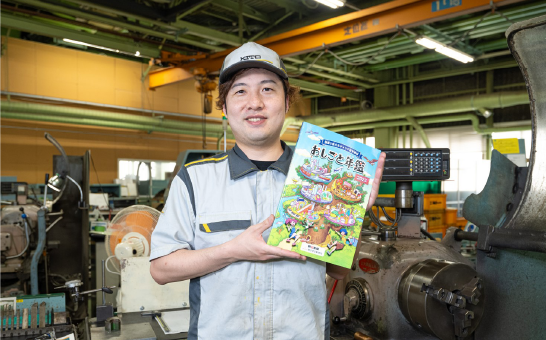

2017

地球でいちばん力持ちの生き物は何?

Read More

2023

第二章のはじまり

Read More